windowsのような右クリックキーがmacにも欲しい。

ということで、不要なCapsLockを、右クリックキーに割り当てましたので、

その手順を残しておきます。

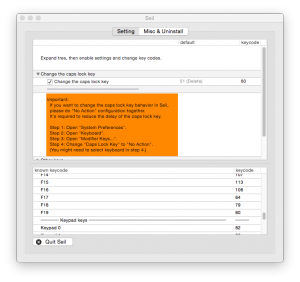

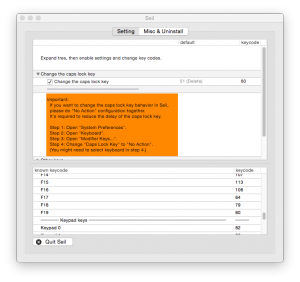

1.CapsLockのキー割り当てを解除

2.「Seil」というソフトで、CapsLockにF19を割り当てる

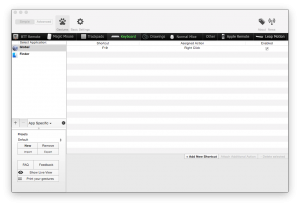

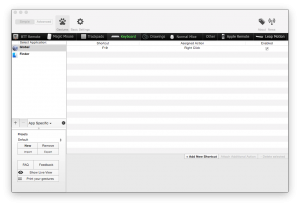

3.「BetterTouchTool」というソフトで、F19に右クリックを割り当てる

F19は当方がフルサイズキーボードで、

使用していないので割り当てただけで、

使用していないければ、どのキーでもOK。

あとは、「BetterTouchTool」を、

ログイン時に起動しておくようにしておけばよい。

投稿日時:2015年09月09日 14:47

カテゴリー:

mac

macのターミナルがデフォルトだと非常に使いづらいので、

/etc/profileを以下のように変更した。

# System-wide .profile for sh(1)

if [ -x /usr/libexec/path_helper ]; then

eval `/usr/libexec/path_helper -s`

fi

if [ "${BASH-no}" != "no" ]; then

[ -r /etc/bashrc ] && . /etc/bashrc

fi

# color

PS1='[\[\033[36m\]\u\[\033[0m\] \[\033[32m\]\w\[\033[0m\]]\[\033[33m\]\$\[\033[0m\] '

# git

source /etc/git-completion.bash

# ssh

if [ -f ~/.ssh/config ]; then

complete -o default -o nospace -W "$(grep -i -e '^host ' ~/.ssh/config | awk '{print substr($0, index($0,$2))}' ORS=' ')" ssh scp sftp

fi

# alias

export LSCOLORS=gxfxcxdxbxegedabagacad

alias ls='ls -G'

alias ll='ls -l'

alias la='ls -al'

# java

export JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home`

export MAVEN_HOME=/opt/apache-maven

export ANT_HOME=/opt/apache-ant

# path

export PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin

export PATH=$PATH:$ANT_HOME/bin

export PATH="/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH"

.bash_profileを変更してもよいが、

どうせなら、/etc/profileを変更しちゃう方がいいかなと。

portのインストールは済ませておきましょう。

また、git-completion.bashは公開されている方のものを拝借させていただいた。

これで、結構快適になった。

投稿日時:2015年09月09日 13:55

カテゴリー:

mac

最近、macに移行した。

慣れ親しんだwindowsに別れをつげて、

macに移行したものの、キーボードがスムーズに打てない。。

windowsではcygwin生活だったが、

macに移行して、ターミナル生活になった。

macはやはりターミナル極めてなんぼだなという感じがする。

1つ失念していたことで、

macはwindowsと違い、

ファイルパスの大文字小文字を区別するんだった。。

javaファイルがコンパイルできなくて、はまりました。。

macにtipsもいろいろ書いていきたいっす。

投稿日時:2015年09月01日 13:38

カテゴリー:

mac

javaでwebsocketクライアントをやろうとしたら、

websocket-apiライブラリでは動かなかった。

なんでも、meta-infのserviceのところに何かを配備する必要があるらしい。

そこで、いろいろ調べたら、glassfishのライブラリを導入すれば、

一発で済むことがわかった。

pom.xmlは以下を書くだけ。

<dependency>

<groupId>org.glassfish.tyrus.bundles</groupId>

<artifactId>tyrus-standalone-client</artifactId>

<version>1.11</version>

</dependency>

あとは、

WebSocketContainer cont = ContainerProvider.getWebSocketContainer();

URI uri = URI.create("ハンドシェイクのURL");

cont.connectToServer("websocketのインスタンス", uri);

で接続できる。

検証したのは、JDK8だが、JDK7でも大丈夫でしょう。

以上

投稿日時:2015年08月18日 09:29

カテゴリー:

java,

websocket

ORマッパーを作成して、

INDEXの存在確認方法を調べたのでまとめておきます。

【PostgreSQL】

select indexname from pg_indexes where tablename = ‘テーブル名’;

【MySQL・MariaDB】

SELECT INDEX_NAME FROM information_schema.STATISTICS WHERE table_name = ‘テーブル名’;

→whereに「TABLE_SCHEMA」を追加すれば、データベース名も条件に加えられる。

【SQLite3】

select name From sqlite_master where type = ‘index’;

→インデックス名の一覧がとれるから、そこから検索すればよい。

【H2】

select index_name from information_schema.indexes where table_name = ‘テーブル名;

→大文字小文字を区別している場合、テーブル名は大文字にする必要がある。

→大文字小文字を区別している場合、結果セットは大文字になるので、注意する。

→CREATE INDEX IF NOT EXISTS index_name ON table_name (column_name1, column_name2);

という形で、IF NOT EXISTS構文もサポートしている。

以上

投稿日時:2015年08月14日 16:08

カテゴリー:

rdb

websocketで、回線を抜くなどの切断をしたとき、

即座にcloseハンドラで受け取れないみたい。

TCP自体の仕様を細かく確認してみる必要はあるが。。

ライブラリによっては、

再接続時に一旦closeハンドラを呼び、

滞留中のコネクションを破棄したうえで、

openハンドラをコールするものもあるようにみえる。。

なので、再接続時にcloseが呼ばれるケースもある、

ということを考慮しておいた方がよい場合もあると思います。

投稿日時:2015年08月03日 15:42

カテゴリー:

websocket

redshiftからクエリーを引くのが遅い。。

そして、アナウンスなしにマイナーバージョンアップが多い。。。

データの格納庫としては、

とても優れているけど、

データの引っ張る際は、

直接クエリーで引いてもよくないな。。

RDB側へサマリーしておいて、

それを引いたほうがいいかも。。

今後に期待。

投稿日時:2015年08月03日 15:40

カテゴリー:

aws

phpにも、pythonやrubyと同じようにインタラクティブシェルがあるんですね。。

最近知りました。。。

php -a

とやるみたい。。

投稿日時:2015年07月14日 13:13

カテゴリー:

php

6月12日にphp7-alphaがリリースされていた。

予定では、11月に正式版になるとのこと。

言語の書き方という面において、

個人的には、

- 関数の戻り値型の指定

- スカラー型によるタイプヒンティング

の導入は良いかなと思う。

たださ、なんかjavaにどんどん近づいているよね?

そのうち、javaのコレクションに相当するものが出てきそう。

httpdの組み合わせによる利用が一般的だから、

どんだけパフォーマンスでるんだろうね?

webサービスの場合、javaで書いたほうがよくね??

と個人的には思ってしまうよ。。

投稿日時:2015年06月25日 15:18

カテゴリー:

php

windows8.1

cygwinでphpビルトインサーバを用いて、

phalconフレームワークを動かしてみた。

予めやっておくことは、

- ビルドできる環境

- phpおよび関連モジュールのインストール

- phalconのインストール(linuxの方法でcygwinもできます)

です。

そして、

サンプルのinvoをダウンロードして、

公開ディレクトリに移動して、

php -S localhost:8000 routing.php

をたたけば起動する。

ここで、あらかじめ以下2点を対応しておく。

①invoのapp/config/config.iniのbaseUriを「/」に変更しておく

②公開ディレクトリ直下にrouting.phpを作成する。

<?php

$route = parse_url(substr($_SERVER["REQUEST_URI"], 1))["path"];

if (is_file($route)) {

if(substr($route, -4) == ".php"){

require $route; // Include requested script files

exit;

}

return false; // Serve file as is

} else { // Fallback to index.php

$_GET["_url"] = "/" . $route; // Try to emulate the behaviour of your htaccess here, if needed

require "index.php";

}

で、おしまい。

routing.phpについては、phpの公式ページに書いてあるのを、

phalconようにちょろっと修正しただけです。

投稿日時:2015年06月16日 17:36

カテゴリー:

php